Die visuelle Analyse bei Schulkindern

Ein Leitfaden zur Kinderoptometrie – Teil 1

Zu unserem visuellen System gehört mehr als die Refraktion. Störungen im Binokularsehen, beispielsweise in der Akkommodation, in der Vergenz oder auch in der Fixation können die visuelle Wahrnehmung ebenfalls erheblich beeinflussen. Daher ist ein funktionierendes Binokularsehen essenziell für einen beschwerdefreien Sehprozess. Dargestellt wird eine optometrische Untersuchungsabfolge, mit der man effizient Auffälligkeiten im visuellen System erkennen und nachfolgend versorgen kann.

Untersuchungsprotokoll und Anamnesebögen

Das Untersuchungsprotokoll ist ein „Muss“ für jeden Augenoptiker/Optometristen, wenn es um die visuelle Analyse bei Schulkindern geht. Alle durchgeführten Messungen und deren Ergebnisse können darin einheitlich dokumentiert werden. Die Anamnese kann in vielen Fällen sehr umfangreich sein, daher ist es sinnvoll auf Anamnesebögen zurückzugreifen. Erwachsene können diese selbständig im Vorfeld der Untersuchung ausfüllen, bei Schulkindern oder Vorschulkindern können Eltern zusammen mit den Kindern die Fragen beantworten. Bei Erwachsenen oder Vorschulkindern sollten die Fragen auf die jeweilige Altersgruppe wegen anderer Anforderungen angepasst werden.

Visus-Prüfung

Die Visus-Prüfung ist eine der verbreitetsten Testmethoden in der Augenoptik/Optometrie. Sie beschreibt den Test der maximal möglichen Sehschärfe von einem oder von beiden Augen ohne oder mit Korrektur.

Eine rechtzeitige Sehschärfen-Prüfung gibt mitunter Aussage über den Entwicklungsstand des visuellen Systems. Auch bei der optometrischen Untersuchung von Schulkindern können Optotypen, also Sehzeichen, wie bei Erwachsenen verwendet werden. Dies sind in der Regel Buchstaben in Reihe. Bei der Prüfung der Sehleistung ist es jedoch wichtig, geeignete Optotypen für die jeweilige Altersgruppe heranzuziehen. Vor allem bei Vorschulkindern muss auf andere Testmethoden wie Lea-Tafeln oder Preferential-Looking-Teste wie den Cardiff-Acuity-Test zurückgegriffen werden, um verlässliche Testergebnisse erzielen zu können.

Motilitätsprüfung

Der Motilitätstest gibt Aufschluss über Störungen der Funktionstüchtigkeit der sechs Augenmuskeln und den damit verbundenen Hirnnerven jedes Einzelauges. Der Prüfabstand sollte circa 40 cm betragen, als Fixationsobjekt eignet sich beispielsweise ein Lang-Würfel. Während des Tests gilt es den Raum normal zu beleuchten. Zunächst sollte die Motilitätsprüfung binokular durchgeführt werden, bei eventuellen Auffälligkeiten kann der Test monokular wiederholt werden. Zur Vorbeugung möglicher Abbildungsfehler oder auch prismatischen Nebenwirkungen wie Doppelbilder, die beim Durchblicken von peripheren Glasbereichen entstehen können, sollte bei der Testdurchführung auf das Tragen einer Brille nach Möglichkeit verzichtet werden.

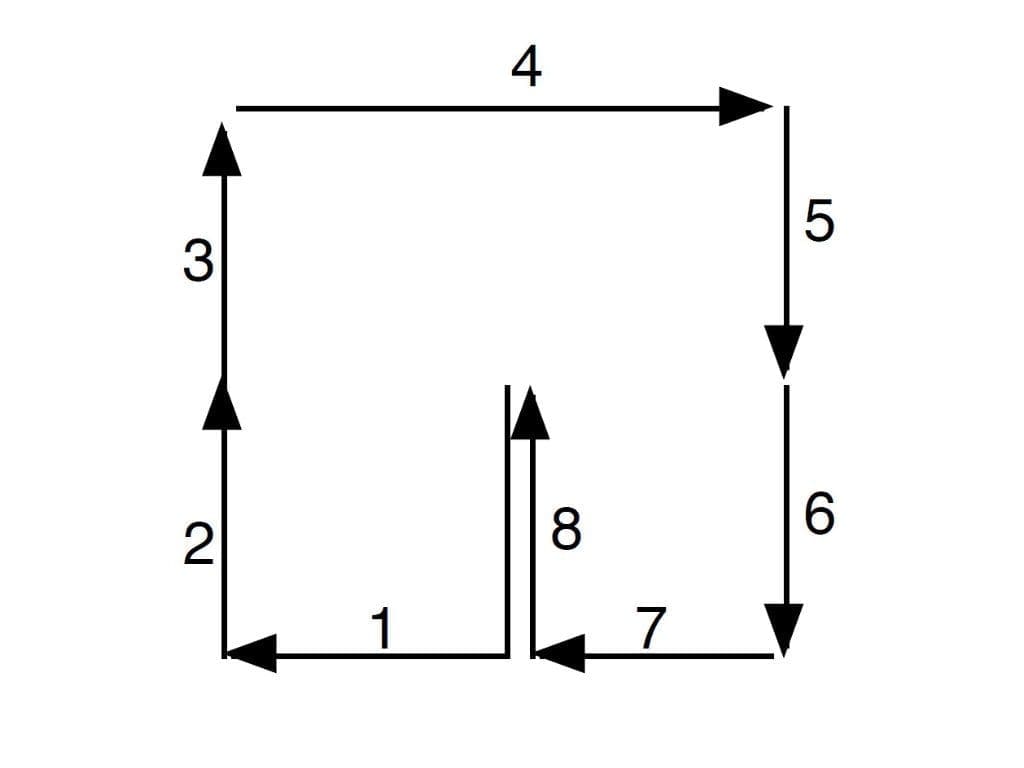

Währenddessen ist es wichtig, dass der Patient dem Fixationsobjekt möglichst nur mit den Augen und weniger mit dem Kopf folgt. Angeboten werden alle neun diagnostischen Blickpositionen, diese sind rechts, links, oben und unten, sowie diagonal rechts oben, rechts unten, links oben und links unten. Das Fixierobjekt wird dem Patienten in einer Auslenkung von circa 60 cm in der Höhe und 80 cm in der Seite angeboten.

Bei einer Blickausrichtung nach rechts oder links ist lediglich ein gerader Augenmuskel involviert, bei allen anderen Blickauslenkungen ist die Zusammenarbeit mehrerer Augenmuskeln notwendig. Als auffällig wird beim Motilitätstest bewertet, sobald eine oder mehrere Blickrichtungen des Patienten nicht symmetrisch bewältigt werden können. Doppelbilder gehören ebenfalls zu möglichen Auffälligkeiten.

Nachfolgend an den Motilitätstest kann umgehend der Test der Augenfolgenbewegung durchgeführt werden. Dies bietet sich an, da die Prüfentfernung und das Fixationsobjekt gleichbleiben. Bei beiden Testabfolgen, also sowohl bei der Motilitätsprüfung als auch bei der Augenfolgebewegung, ist der Untersucher veranlasst, auch auf die verfolgende Fixation zu achten. Mögliche Auffälligkeiten und Fixationsverluste sollten anschließend dokumentiert werden.

NSUCO Oculomotor Test

Da der Motilitätstest und der Test auf Augenfolgebewegung eher auf die Beurteilung und Möglichkeiten von bestimmten Blickauslenkungen abzielen und weniger auf die Fixation, ist es sinnvoll, anschließend den NSUCO Oculomotor Test durchzuführen. Das Fixationsobjekt kann dasselbe wie bei den vorhergehenden Tests bleiben. Der NSUCO Oculomotor Test hat den großen Vorteil, dass sowohl die Fixation der weichen Augenfolgebewegungen als auch die Sakkaden in einem standardisierten Test klassifiziert werden können.

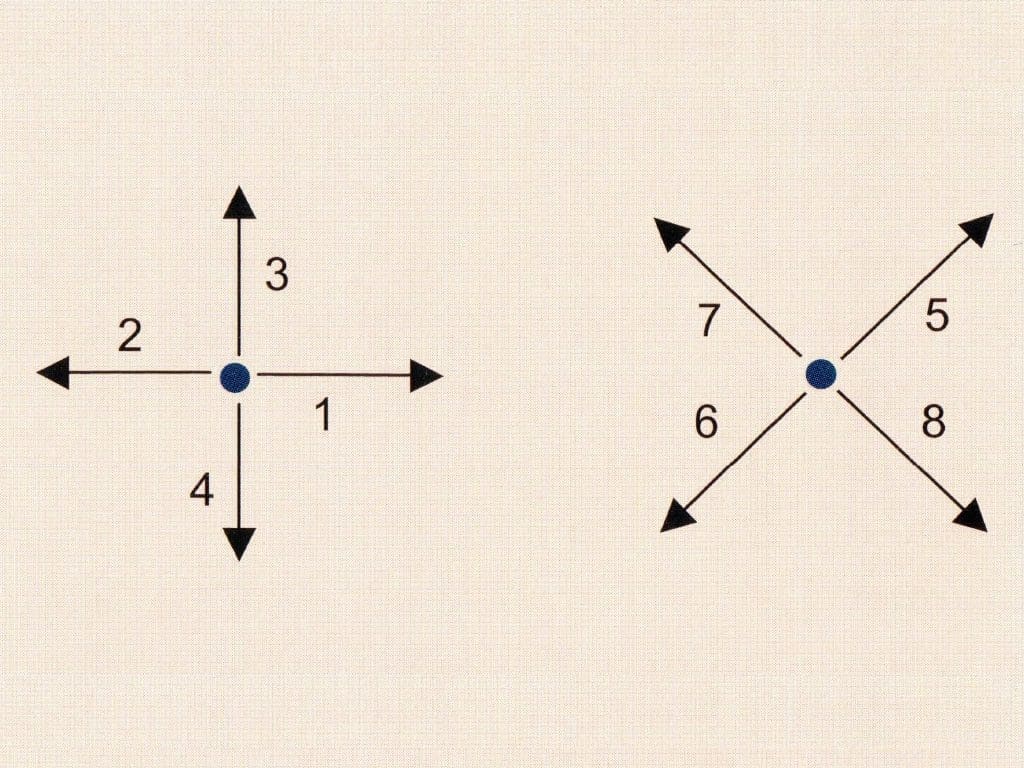

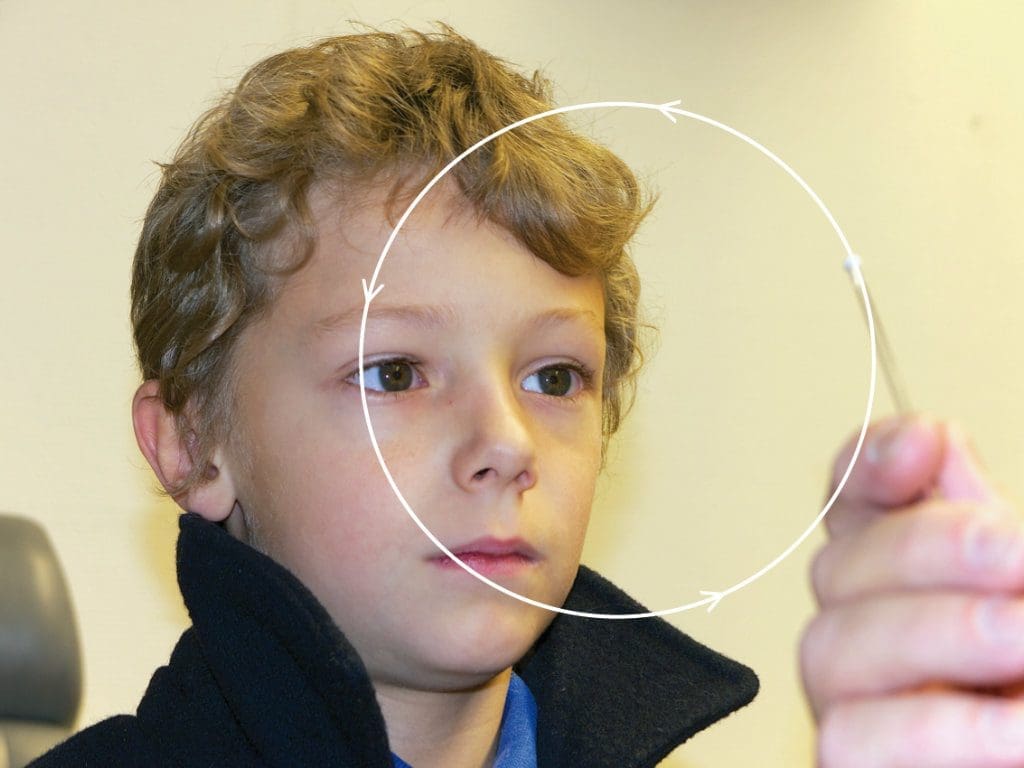

Die Testentfernung der weichen Augenfolgebewegung beträgt 40 cm. Zunächst hält der Untersucher das Fixationsobjekt vor der Mitte des Patientenkopfes. Anschließend bewegt er dieses in einer kreisenden Bewegung von etwa 20 cm Durchmesser zweimal in Uhrzeigersinn und anschließend zweimal gegen den Uhrzeigersinn. Hierbei wird vor allem die verfolgende Fixation des Patienten getestet.

Dabei werden dem Patienten keine Informationen gegeben, ob er seinen Kopf bewegen darf oder nicht. Der Untersucher bewertet die Performance in vier Kategorien: Kopfbewegung, Körperbewegung, Fähigkeit und Genauigkeit. Die Testergebnisse können dann mit einem speziellen Klassifizierungsschlüssel ausgewertet werden.

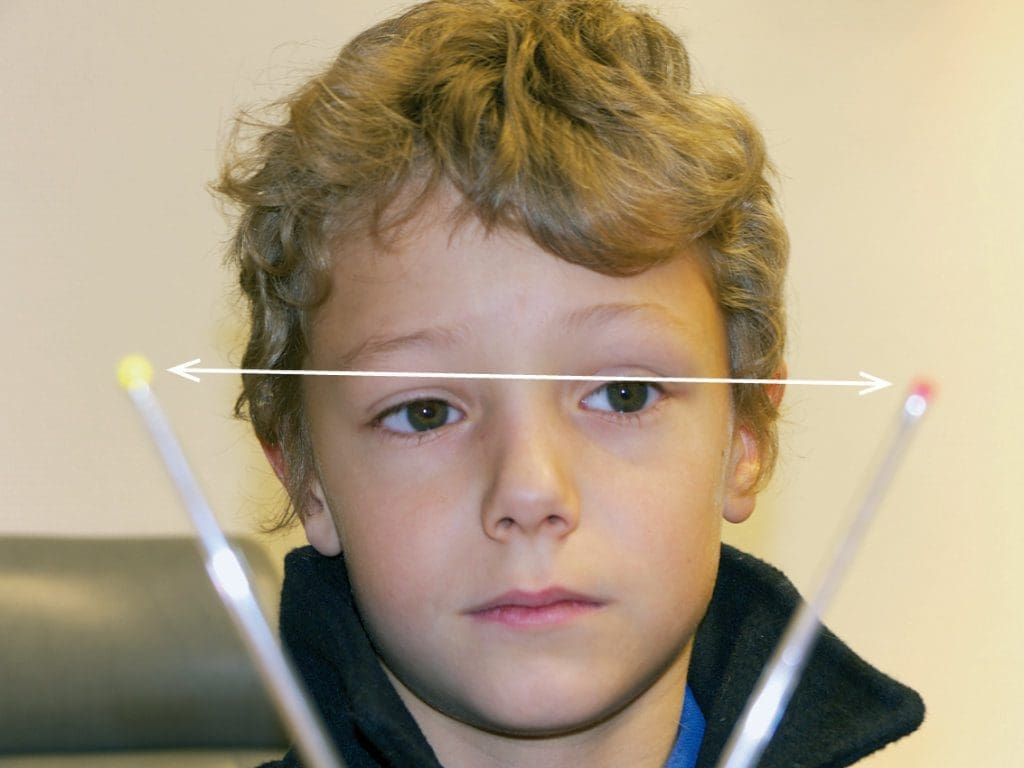

Als Ergänzung zu den weichen Augenbewegungen, die die verfolgende Fixation testen, sollten zugleich die Sakkaden, also Blicksprünge, geprüft werden. Sakkadische Blickbewegungen sind unter anderem beim Lesen von großer Bedeutung, da hier von Silbe zu Silbe beziehungsweise von Buchstabe zu Buchstabe gesprungen werden muss. Dies gilt ebenso für den Blickwechsel. Die Testentfernung beträgt weiterhin 40 cm, dieses Mal werden jedoch zwei Fixationsobjekte benötigt, zwischen denen der Patient auf Kommando hin und her wechseln muss. Die Objekte befinden sich jeweils 10 cm von der Kopfmitte entfernt, eins rechts und eins links versetzt. Insgesamt werden 10 einzelne Fixationswechsel vollzogen, die auch als fünf komplette Blicksprünge bezeichnet werden können. Die Anweisung, ob der Kopf bewegt werden darf oder nicht, wird wieder nicht gegeben. Für die Sakkaden gibt es ebenfalls festgelegte Kriterien, um eine standardisierte Bewertung vornehmen zu können.

Nahpunkt der Konvergenz

Mit Hilfe des Konvergenznahpunktes lässt sich die maximale Amplitude der Konvergenz bestimmen. Als Fixationsobjekte eignen sich dieselben wie beim Motilitätstest. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass das Objekt möglichst klein ist, um eine hohe akkommodative Anforderung zu gewährleisten.

Die Prüfentfernung beträgt zunächst die gewohnten 40 cm, von hier kommt man dem Patienten langsam Richtung Nase näher. Dadurch muss das Augenpaar eine stetig größer werdende Konvergenz aufbringen.

Der Punkt, bei dem der Patient die Konvergenz nicht mehr aufbringen kann, wird als objektiver Break-Point bezeichnet. Wenn der Patient angibt, das Fixationsobjekt doppelt zu sehen, so wird das als subjektiver Break-Point beschrieben.

Dokumentiert werden sowohl der Break-Point als auch der Recovery-Point, also der Punkt, ab dem die Konvergenz wieder aufgebracht werden kann. Dazu entfernt man das Fixationsobjekt vom Break-Point kommend wieder Richtung Untersucher. Das Verfahren sollte mehrmals wiederholt werden, um daraus auch eine verlässliche klinische Aussage zu bekommen.

Hirschberg-Test

Zur Abschätzung eines Strabismus hat sich der Hirschberg-Test als eine sinnvolle Methode erwiesen. Während des Tests blickt der Patient gleichzeitig mit beiden Augen auf eine helle Lichtquelle, dazu eignen sich eine Stablampe oder ein direktes Ophthalmoskop. Die Prüfentfernung sollte zwischen 40 cm und 60 cm betragen, die Beleuchtungsquelle sich auf Höhe und in der Mitte beider Augen befinden. Es gilt dabei den Raum leicht abzudunkeln.

Wegen der Lichtquelle entstehen innerhalb der Hornhaut beider Augen punktförmige Reflexe, diese werden auch als Purkinje-Bilder bezeichnet. Beurteilt werden vom Untersucher, wo sich die Reflexe befinden und ob sie voneinander abweichen. Zur Erklärung ist anzumerken, dass sich die Netzhaut-Mitte nicht unmittelbar in der optischen Achse befindet, daher sind die Hornhaut-Reflexe auf beiden Augen gleichmäßig leicht nasal versetzt. Durch die relativ kurze Prüfentfernung kann es zu einer leichten Konvergenzbewegung kommen, was sich ebenfalls in einer leicht nasal versetzten Reflexlage äußern würde.

Sobald die Hornhaut-Reflexe asymmetrisch erscheinen, muss von einem Strabismus ausgegangen werden. Die Größe des vorliegenden Schielfehlers kann dabei mit Hilfe der Reflexlage quantitativ beurteilt werden.

Brückner-Test

Der Brückner-Test ist hilfreich für die Abklärung mehrerer Faktoren, beispielsweise ob ein Schielfehler, ein Refraktionsfehler oder eine Trübung der Augenmedien vorliegt. Wie beim Hirschberg-Test eignet sich ein direktes Ophthalmoskop als Prüfinstrument. Damit werden gleichzeitig beide Augen des Patienten beleuchtet. Die Prüfentfernung wird auf circa ein bis zwei Meter vergrößert, der Raum bleibt weiterhin leicht abgedunkelt.

Durch die Beleuchtung beider Augen entstehen Netzhautreflexe, die der Untersucher nun durch das direkte Ophthalmoskop wahrnehmen kann. Bei rechtsichtigen und nicht-abweichenden Augen hat der Fundusreflex eine kirschrote Farbe. Sobald ein Schielfehler vorliegt, erscheinen die Reflexfarben unterschiedlich. Das schielende Auge hat dabei einen helleren und gelblicheren Reflex.

Mit Hilfe des Brückner-Tests lassen sich ebenfalls Rückschlüsse auf Fehlsichtigkeiten ziehen. Hierzu muss der Untersucher auf die Zerlegung des Reflexes achten, diese erscheint in einer Sichelform. Sobald der hellere Teil sich unten befindet, kann dies ein Hinweis auf eine Myopie sein. Bei einer Hyperopie ist der hellere Teil hingegen oben. Um beide Meridiane erfassen zu können, sollte man die Reflexe vertikal wie auch horizontal prüfen.

Cover-Test

Der Cover-Test dient zur Abklärung eines Schielfehlers. Dazu werden dem Patienten ein Fixationsobjekt sowohl in der Ferne als auch in der Nähe angeboten, welches er beidäugig betrachten sollte. Als Fixationsobjekt in der Ferne eignen sich beispielsweise das Kreuz des Pola-Tests oder Einzeloptotypen. In der Nähe ist eine Fixationsfigur wie der Lang-Würfel sinnvoll, die in circa 40 cm Prüfentfernung angeboten wird.

Während der Testdurchführung deckt der Untersucher mit einem Okkluder ein Auge ab und achtet zeitgleich auf eine Bewegung des Gegenauges. Sobald dieses eine Einstellbewegung zeigt, muss von einem Strabismus ausgegangen werden. Die Richtung der Einstellbewegung gibt an, welcher Schielfehler vorliegt.

Um die Höhe des Schielwinkels exakt bestimmen zu können, eignet sich das Vorhalten einer Prismenleiste vor das Gegenauge. Das Prisma wird so lange verstärkt, bis der Untersucher beim Alternieren der Abdeckung keine Einstellbewegung mehr wahrnehmen kann. Erfahrene Untersucher können aus Effizienzgründen die Einstellbewegung abschätzen. Ebenfalls können die Patienten auf subjektiv wahrnehmbare Blicklage-Änderungen befragt werden.

Uncover-Test

Der Uncover-Test ist von der Testabfolge ähnlich dem Cover-Test, das heißt, der Patient betrachtet wiederum beidäugig ein Fixationsobjekt in der Ferne und in der Nähe. Das präsentierte Objekt sowie die Prüfentfernung sind identisch mit dem bereits durchgeführten Cover-Test.

Bei der Testdurchführung deckt der Untersucher wieder ein Auge mit einem Okkluder ab, achtet aber im Gegensatz zum Cover-Test dieses Mal beim Wiederaufdecken auf eine Einstellbewegung. Das heißt, sobald sich eine Bewegung beim Wegnehmen des Okkluders zeigt, kann von einer Winkelfehlsichtigkeit ausgegangen werden. Die Richtung der Einstellbewegung gibt dabei an, welche Phorieart vorliegt. Die Klassifizierung ist identisch zu dem Vorgang des Cover-Tests.

Pupillenteste

Größenvergleich der Pupille im hellen und abgedunkelten Raum: Die absolute Pupillengröße jeden Auges, sowie der Größenunterschied der Pupillen zueinander, sollten sowohl einmal im hellen als auch einmal im abgedunkelten Raum verglichen werden. Erst daraufhin sollten die Pupillenreaktionen getestet werden.

Wenn sich im Hellen und auch im Dunkeln ein gleichmäßiger Größenunterschied der Pupillen zeigt, kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einer harmlosen physiologischen Anisokorie ausgegangen werden. Wenn sich eine Abweichung in verschiedenen Beleuchtungsdichten zeigt, kann ein Defekt im Hirnnerv III (parasympathischer Defekt) oder ein Horner-Syndrom (sympathischer Defekt) vorhanden sein.

Direkte Pupillenreaktion bei direkter Beleuchtung: Für eine direkte Beleuchtung der Pupillen eignet sich entweder ein direktes Ophthalmoskop oder eine Stableuchte. Die Lichtquelle wird bei der Durchführung von unten in einem Abstand von circa fünf bis zehn Zentimeter auf ein Auge des Patienten gerichtet. Dieser sollte dabei seine Blickrichtung in die Ferne lenken; es bietet sich an, Reihenoptotypen am Sehzeichenmonitor darzustellen. Der Raum sollte während des Tests leicht abgedunkelt werden.

Der Untersucher sollte hier während der Ausleuchtung eines Auges sowohl auf die direkte Pupillenreaktion des beleuchteten Auges als auch auf die konsensuelle Pupillenreaktion des Gegenauges achten. Wenn keine Störung in der Pupillensteuerung vorliegt, verengen und erweitern sich die Pupillen des beleuchteten und nicht-beleuchteten Auges gleichmäßig. Für eine gute klinische Aussagefähigkeit sollten beide Augen mehrmals angeleuchtet werden, zunächst das rechte, anschließend das linke. Störungen zeigen sich oftmals erst nach mehreren Wiederholungen, nachdem das System ermüdet ist.

Swinging-Flashlight-Test

Die Überprüfung der afferenten Nervenbahn des Pupillenspiels kann mit Hilfe des Swinging-Flashlight-Tests erfolgen. Grundvoraussetzung ist eine zuvor nachgewiesene funktionsfähige Efferenz. Das Prüfinstrument und die Prüfdistanz sind identisch zur vorhergegangenen direkten Pupillenbeleuchtung.

Bei der Durchführung wird ein Auge für etwa zwei Sekunden beleuchtet, anschließend das Gegenauge ebenfalls für zwei Sekunden. Der Wechsel zwischen beiden Augen wird circa fünfmal wiederholt, daraus ergibt sich der Name Swinging-Flashlight. Bei nicht vorhandenen Störungen reagieren beide Pupillen mit einer gleichmäßigen Verengung bei der Beleuchtung eines Auges. Während des Wechsels von einem zum anderen Auge erweitern sich beide Pupillen auf Grund der geringeren Beleuchtung symmetrisch wieder ein wenig. Eine Störung äußert sich in einem Nichtreagieren einer Pupille. Auf dieser Seite muss von einem Defekt in den afferenten Nervenbahn ausgegangen werden.

Teil 2 dieser Artikelreihe widmet sich der umfassenden Analyse des Binokularsehens bei Schulkindern. Thematisiert werden dabei verschiedene Messmethoden wie die objektive und subjektive Refraktionsbestimmung, Skiaskopie, MKH, relative Akkommodation und Vergenz, AC/A-Verhältnis, dissoziierte Phorie sowie Akkommodations-Flexibilität und deren Bedeutung für Diagnose und Versorgung.